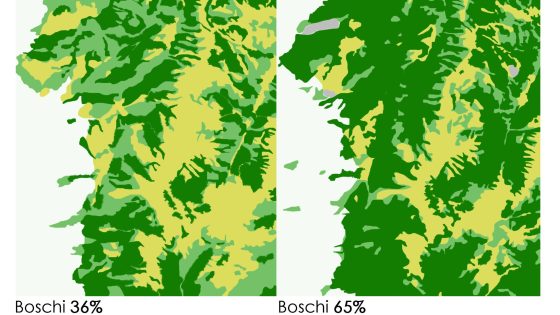

Diamo sempre per scontato l’aspetto delle nostre montagne…

https://www.montagneaperte.it/wp-content/uploads/2022/01/BOSCHI-1955-2015-RICOSTRUZIONE-A-CURA-DI-STEFANO-BORDONI-1024x732.jpg 1024 732 MontagneAperte MontagneAperte https://www.montagneaperte.it/wp-content/uploads/2022/01/BOSCHI-1955-2015-RICOSTRUZIONE-A-CURA-DI-STEFANO-BORDONI-1024x732.jpgDiamo sempre per scontato l’aspetto delle nostre montagne come se, in qualche modo, fosse rimasto così da sempre. Niente di più sbagliato! I nostri paesaggi, anche quelli montani, sono un…